Roberto Rocchi

Attraverso.

di Cristina Muccioli

In arte bisogna avere il proprio odore, stabiliva Viktor Slovskji.

La fragranza olfattiva unica, inconfondibile dello stile non è innata. In Italia, poi, è arduo trovarla e trovarvicisi a proprio agio. Impetuosi, ingombranti, inaggirabili i grandi Maestri del passato che vanno evocati senza rimanerne travolti, assorbiti. Bisogna trovarlo quell’odore. Occorrono anni, studio robusto, ossessivo e paradossale perché soltanto lì e allora un artista è nel suo Eden, nel suo giardino.

Roberto Rocchi è riflessivo, attento a quella squisitezza di fattura così irrisa dallo spontaneismo di tanto che sbrigativamente si autoproclama arte.

Salvo e redento dalla retorica monumentale, e anche dallo zelo tutto provinciale dell’epigonismo, Rocchi si ricorda di una tradizione mai vissuta come antagonista, ma come infanzia d’elezione, come dono.

E i doni, quando accolti, non si rispettano: si amano.

Tutto il suo agire, termine su cui torneremo a breve, è una preghiera assorta, silenziosa, meravigliata e commossa, potente come di chi può infinitamente interrogare il mistero delle cose. Come scrive Chandra Livia Candiani ne Il silenzio è cosa viva (Einaudi, 2018), “la meditazione è seminagione del sacro nell’ovvietà quotidiana”. Ed è proprio ob viam, per la strada, che l’autore rintraccia, in raccoglimento, e semina sacralità, preziosità. Lo fa col bronzo e col ferro, col cemento e con la corrente elettrica, col plexiglass e col legno e come nessuno mai col marmo.

Rocchi ama la sua terra, la Toscana dei tecchiaioli che ogni tanto ci lasciano la pelle sulla quella candida, albina delle Apuane, ama i colori sereni e algidi delle pietre e quelli caldi delle argille, gli azzurri di Simone Martini, la sintassi paesaggistica elegiaca di Duccio, l’essenzialità francescana di Piero.

Conosce la fatica, la dedizione, il silenzio, la concentrazione, l’ossequio alla simplicitas con cui ha appreso a snodare il garbuglio dei pensieri, delle ispirazioni, dei possibili, per deciderne uno soltanto, uno che paia nudo e eloquente, nudo e definitivo. Poverissimo e totale.

Da sempre la sua ricerca insegue l’Attraverso. Ci auguriamo tutti non l’abbia trovato una volta per tutte, perché continui a pensare, a progettare, a realizzare, a vivere ‘attraverso’.

L’attraverso è la sua cifra stilistica, il suo odore. La sua prassi. La sua più seria ritualità.

Prassi ha una radice indoeuropea ‘prag’ che allude all’agire, al portare a compimento. A differenza della ‘poiesis’, che è il fare concreto e si esprime manufatto, la prassi è azione dinamica, movimento orientato alla finitura e al completamento non del singolo oggetto, ma di se stessi e dei propri talenti, inclinazioni, virtù.

Anche in assenza di poiesis, la prassi è attiva. Essa è ricerca, tensione e intenzione (cioè un tendere a) verso la meta. La prassi è la cura, la ricerca, la preoccupazione prima e oltre l’occupazione, l’avere le mani occupate in qualcosa di fisico.

La distinzione più semplice, a proposito di simplicitas, e più vicina all’originario etimo greco che possiamo fare nella nostra lingua, è quella tra l’agire e il fare.

Il fare, la poiesis, sta incarnato e finito, fermo e compiuto in un oggetto, quale che sia: il palazzo per un architetto e uno strutturalista, il pane per il fornaio, l’opera d’arte per l’artista.

L’agire non sta lì, non vi si ferma. Non sosta e non si esaurisce. Attraversa l’oggetto, lo motiva e lo causa, lo informa di sé. C’è azione, spiega Aristotele nel sesto capitolo dell’Etica Nicomachea, quando c’è movimento orientato verso il compimento del proprio destino. Il coinvolgimento della prassi è infatti anche emotivo, intellettuale, morale.

Tutto il resto è un fare, che certo può essere ragguardevole e meritorio se è traccia e punto di appoggio, testimonianza e prendere corpo di questo incessante, vettoriale dinamismo.

La vita stessa, diceva Aristotele, è prassi, non poiesis. E la vita di un artista lo è massimamente nella sua continua donazione di senso a manufatti non utili alla sopravvivenza fisica.

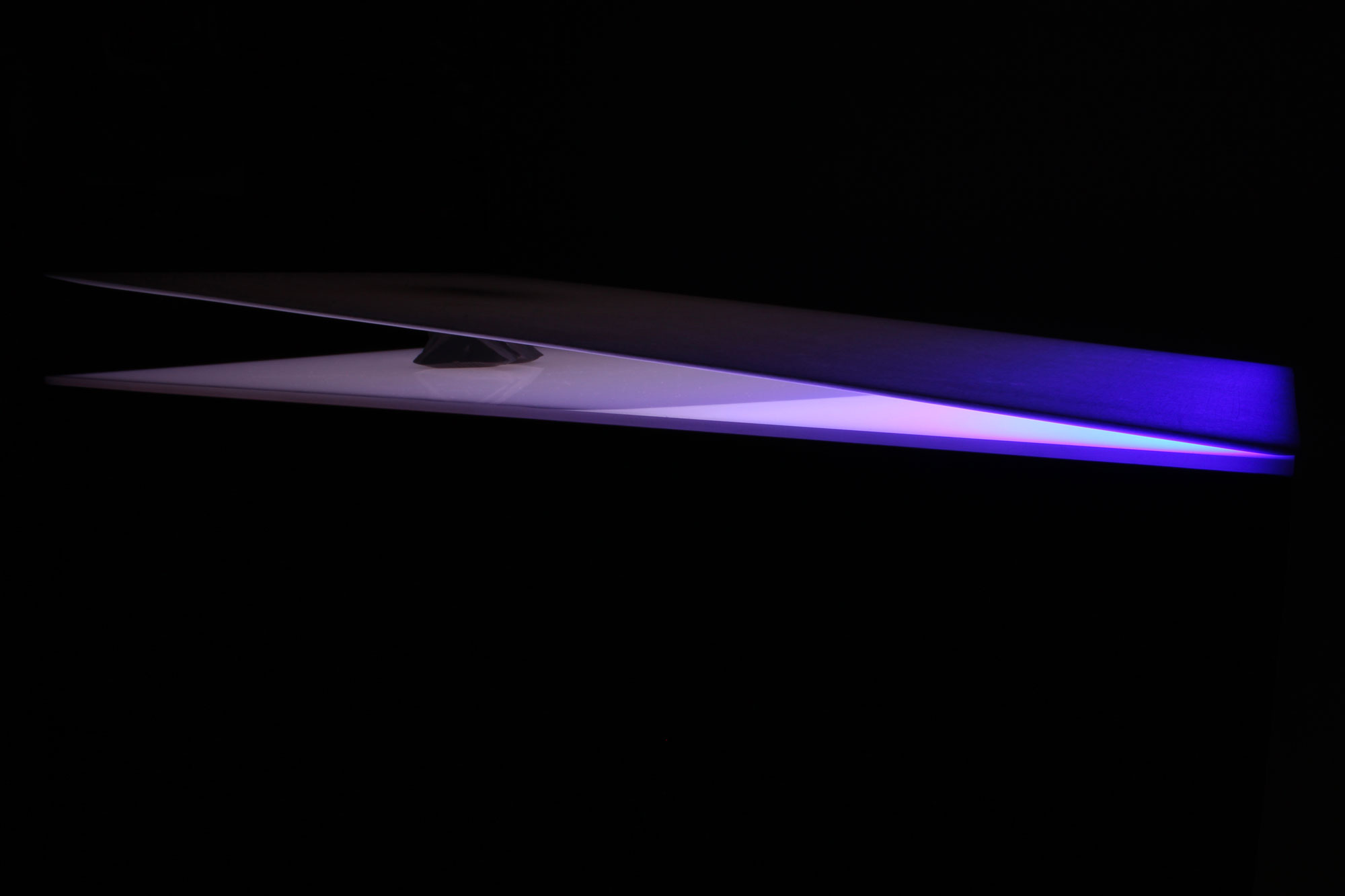

L’opera Quattro fogli di marmo (2017) di Roberto Rocchi sembra proprio un silenzioso omaggio alla prassi in veste di poiesis. Marmo e Led, gli ingredienti. L’autore usa, e considera, pensa e concepisce la luce come materia, come ingrediente fisico del suo lavoro.

Della percezione più condivisa del marmo come sostanza opaca e resistente, adatta alla monumentalità muscolare di edifici e complessi scultorei, Rocchi opera una confutazione gentile, pacata, ma senza margine di trattativa. Il marmo è velo, è trasparenza (ancora una volta: un apparire ‘attraverso’). È pura leggerezza, fragilità e delicatezza, preziosa analogia di quello che, senza aderire ad alcuna confessione, sentiamo di avere il diritto di chiamare ancora ‘anima’. Ipnotico e quasi impossibile il suo marmo sfogliato, sbucciato dal blocco come un velo intatto di cipolla è anemos, in greco vento, soffio.

A volte respira suono (Endogeno, 2012), a volte luce che ingravida soffusamente la superficie dei fogli minerali, a volte invece è racchiusa nella mandorla che anticamente incorniciava il volto dei santi. Rocchi celebra, in ogni lavoro, la sacralità dell’essere e dell’esserci, dell’apparire per venire percepiti, avvertiti, sentiti senza chiedere in cambio la definitività perentoria e tassonomica di un verdetto. Non si può stabilire a quale Scuola appartiene perché, ancora una volta, le attraversa. Ogni lavoro è un compendio di storia dell’arte e del pensiero.

In Memorie (2018) riecheggia la scoperta del grande geologo britannico Charles Lyell del tempo profondo, quando traumaticamente ci si è resi conto che la Terra ha ben più delle poche migliaia di anni conteggiati dalla Bibbia. “Senza vestigia di un principio, né indizi di fine”, scriveva Lyell, noi siamo entrati a far parte di questa sterminata narrazione. Ma avremmo potuto non esserci.

Di qui, i barlumi, gli attimi luminosi, le accelerazioni inventive di Rocchi che incendia di luce la scriminatura tra due pagine di marmo bianco: un testo ancora non scritto perché capace, capax, capiente di ogni possibile, di ogni non nato, del non ancora, del già stato e del futuribile o della Natura, che lo stesso, perché ‘natura’ letteralmente indica le cose che nasceranno.

Sono eventi, eventi plastici questi lavori lieti. Sono lieto evento.

Vengono da un travaglio mai dribblato, ma pieno di grazia. Perché non è la fatica che fa sentire il suo peso, ma la bellezza, la soavità, l’incanto. Della puntura trafittiva del chiodo ferroso Rocchi fa sentire la rotondità cupolare della capocchia (Vuoto di chiodi, 2009). La superficie concava, chiodata, diventa carezzevole, come le asperità e le ferite che ci hanno lasciato sapere, saggezza, impronta. Come qualcosa che ha avuto peso, ingombro, senso e significato, e ha scavato un mondo nel nostro microcosmo. Mondo, mundus, era per i nostri antenati un solco circolare ricavato dalla punta metallica dell’aratro, nel quale si mescolavano terre straniere con quelle indigene, esteriorità e interiorità, per dare luogo a una città. Non la verticalità turrita e orgogliosa, ma una superficie concava era atto fondativo e simbolo della nascita di una nuova convivenza, di una nuova vita comunitaria che passa attraverso il fare e l’agire di ciascuno, anche dei morti mai obliati, convocati come presenza interiore e luminosa.

Questa è un’arte che fa mondo, che mette al mondo, generata e generativa, viva e palpitante di suono, luce e respiro, tattilità ed evanescenza. Nessuna critica intorpidita, appesantita dall’eruzione polverosa ed esibitiva potrebbe avvicinarcisi. Occorre sostare in ascolto, come fogli bianchi, farsi attraversare in contemplazione fino a cogliere noi stessi in quegli azzurri allagati di luce, in quell’abisso di oltre a bordo di una scala, come immagine. Immagine trasparente del mondo.

Cristina Muccioli